11月12日下午,清华大学化学工程系长聘副教授王笑楠老师受邀走进校园,为初23学部创新书院学生带来了一场题为《大模型时代的AI赋能化学化工新材料设计与智造》的精彩讲座。本次活动由初23学部创新书院化学备课组与学生发展中心生涯办公室联合组织,旨在拓宽学生科学视野,激发跨学科创新思维,助力生涯规划启蒙。

王笑楠老师以自身成长经历开场,从山西临汾一中的学子到清华大学、欧美顶尖学府的科研工作者,再到回归清华投身“人工智能+化工”前沿领域,她用亲身经历告诉同学们:“科学没有边界,成长充满可能。”她鼓励学生从“做题家”转变为“出题家”,勇于提出真问题、探索未知领域。

“化学实验室一百年来似乎没有大变——瓶瓶罐罐,动手试错。”王老师以生动的对比切入主题,“但今天,人工智能正让科研范式发生革命性变化。”她通过多个实例深入浅出地阐释AI如何赋能化学材料研究:“AI视觉”识别分子结构——通过电镜图像与深度学习结合,人工智能可精准“看清”原子排列,加速材料性能分析;机器人自主实验——机械臂替代人工完成危险或重复性操作,实现“黑灯实验室”24小时不间断研发;数据驱动新材料设计——以光伏封装材料为例,传统研发需数十年,而通过AI建模优化,仅用三个月便将催化剂性能提升80%,突破国外技术垄断。

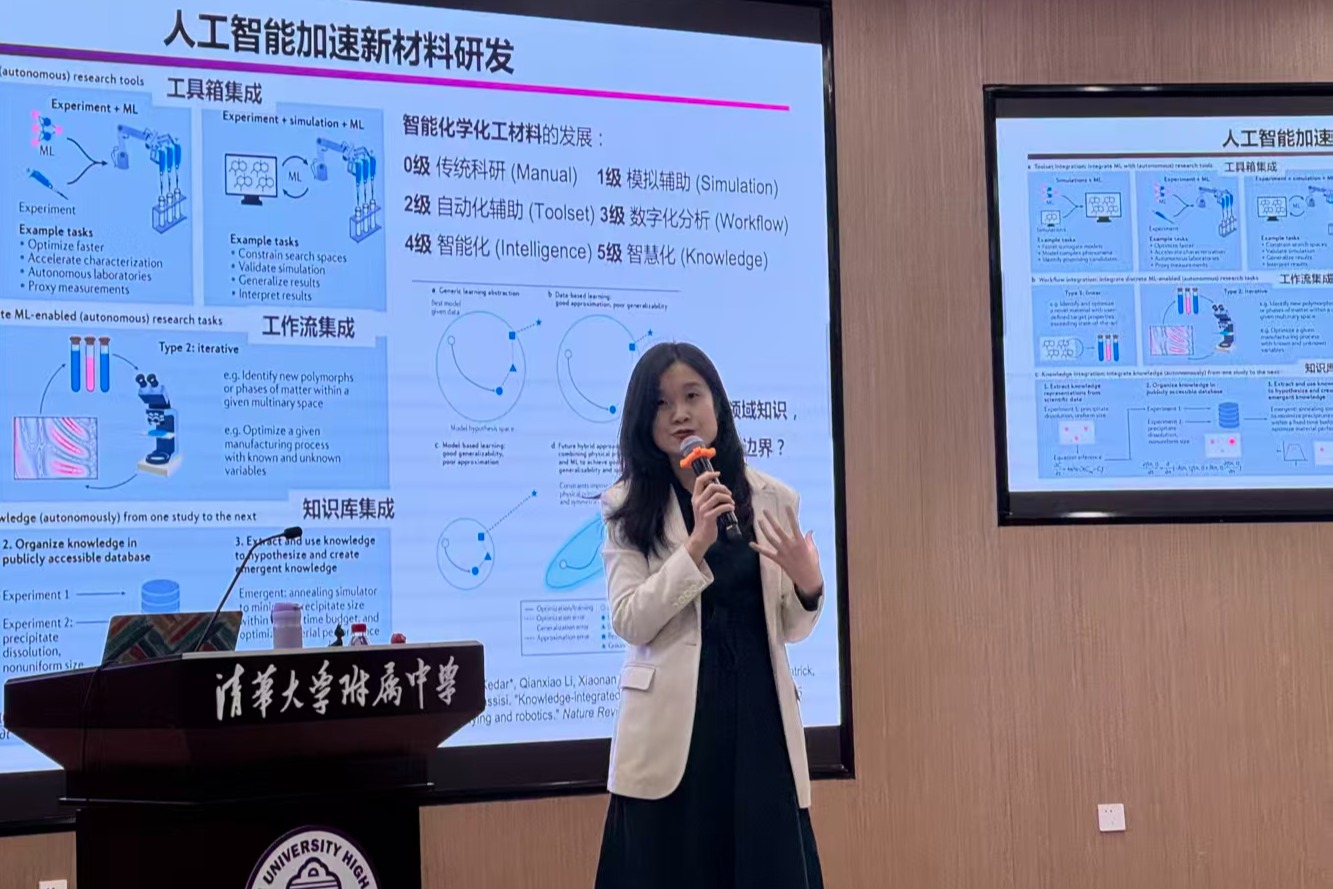

王笑楠老师分享人工智能在新材料领域的应用

讲座中,王老师紧扣学生感兴趣的话题,将前沿科学与生活愿景巧妙结合:从“碳中和”背后的碳捕集材料,到“长生不老药”涉及的蛋白质AI预测,再到软体机器人、防伪标签等创新应用,她通过3D打印样品、分子模型等道具,让抽象概念触手可及。正如王老师所说:“化学不仅是方程式,更是创造美好世界的工具。”

讲座现场

在互动环节,学生围绕AI的自主性与学习工具踊跃提问。有同学问道:“AI未来是否能完全自主地设计研究并推进科学?”王老师首先肯定了这个问题的重要性,她解释道,目前的AI在科研中主要扮演强大的辅助角色,能够设计实验并优化结果,但真正的“自主提出假说并完整证明”仍面临挑战。她以著名数学家陶哲轩的探索为例,指出这正是全球科学家努力的前沿方向,AI正朝着具备“自我进化”能力的未来迈进。

针对另一位同学提出的“知识图谱在项目研究中的作用”,王老师指出,知识图谱是一种高效梳理和精准表达领域知识的重要工具。它将复杂的学科知识转化为结构化的网络,为AI模型提供了可靠、无“幻觉”的数据库,从而让AI能在特定领域成为精准的专家助手。她鼓励同学们,掌握这种系统化的知识管理方法,将有助于在未来驾驭更复杂的科学问题。

学生与王老师互动提问、学生代表给王老师送出礼品与证书

王老师总结道:“未来科学需要既懂化学又通AI的复合型人才。希望同学们保持好奇心,建立系统化知识体系,用智能技术解决真实世界的问题。”

讲座在热烈的掌声中落幕。许多学生表示,这场讲座不仅让他们看到AI与化学融合的奇妙前景,更点燃了投身科学探索的热情。也希望这场讲座能为学生们埋下科学的种子,让孩子们在未来成长为推动世界进步的栋梁之材。

文字:贾昊旸

图片:张琬婷

审核:周俊 李冰清

编辑:行政管理中心