9月18日,清华附中生物教研组召开特色教研组活动。本次活动以“青年教师成长路径与学科特色发展”为主题,邀请苏韩霞、梁姝颋、周芯卉、王诗琦四位青年教师,分别围绕高考阅卷、论文写作、课题申报和活动类课程设计等领域,分享了各自的实践经验和深入思考。通过交流与分享,教师们相互借鉴、共同进步,进一步推动了教研组团队建设,助力青年教师专业成长。

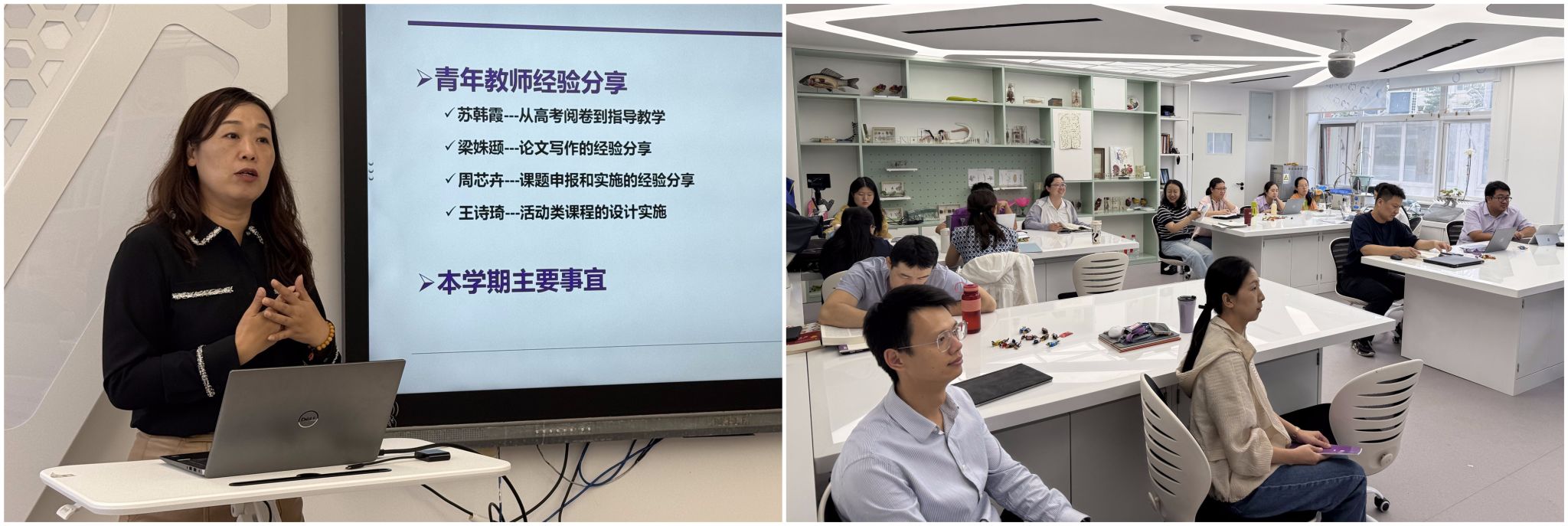

刘健老师主持活动、全体生物教师参会

生物教研组现有17名教师,是一支由9名博士和8名硕士组成的高学历团队。如何实现从顶尖科研人才到优秀教师的角色转变?如何将个人卓越能力融入团队协作?一直是生物教研组团队建设的重要课题。多年来,教研组注重挖掘每位教师的专业特长与发展潜力,致力于培养既精通教学又具备学术专长的复合型教育人才。此次进行分享的四位青年教师均拥有博士或博士后背景,他们在短短几年内迅速适应中学教学节奏,不仅在教学一线表现出色,更在各自擅长的领域持续深耕,取得了显著成果。

苏韩霞老师分享高考阅卷体会、梁姝颋老师分享论文写作经验、周芯卉老师分享申报课题经验、王诗琦老师分享项目式学习课程的设计案例

苏韩霞——从高考阅卷反思课堂教学

苏韩霞老师结合参与高考生物阅卷的实践经验,系统分析了阅卷流程、评分标准的制定及其对课堂教学的反哺意义。她指出,阅卷不仅是一项技术性工作,更是深入理解学科评价体系的重要途径。“专家组更关注学生是否真正理解知识本质,而非机械套用答题模板。”她以一道高考真题为例,阐释评分标准如何全面考查学生的科学思维和表达能力,并强调日常教学应夯实基础知识,注重引导学生理解生物学核心概念的内在逻辑,避免盲目刷题。

此外,苏韩霞老师分享了高三备课组的精准备考策略:通过分析历年高考题和区级数据平台,精准识别学生的能力薄弱环节,有针对性地设计教学方案;依托团队协作,实现资源共享与优势互补。她总结道:“我们的成绩离不开团队对高考的持续研究和对学情的深入把握。”

梁姝颋:论文写作——根在课堂,文在路上

梁姝颋老师系统介绍了生物教学论文的选题方向与发表经验,梳理了《生物学教学》《中学生物教学》等核心期刊的栏目特点,指出教学参考、教学实践、教学评价和实验创新是当前的热门方向。“论文选题应源自真实课堂中的问题,例如备课中的争议、教学设计的创新、评价工具的研发等。”她建议青年教师密切关注教育热点,如跨学科教学、“双减”背景下的实践创新,并结合个人特长持续深耕。梁老师还分享了投稿相关期刊的实用技巧,并整理了常用期刊的投稿信息与典型论文范例,供大家参考。

周芯卉:课题研究——从申报实施到成果转化

周芯卉老师结合自己主持的区级、校级课题,分享了课题申报与实施的流程与经验。她强调,选题应紧扣政策导向(如创新人才培养、科普教育)、个人兴趣与学校资源,积极参与学术论坛、关注前沿动态,以拓宽研究视野。在实施环节,她以“科学大家谈”选修课为例,展示了如何将课题研究与课程开发相融合,通过组织专家讲座、实验室参观和学生科普作品制作等多种形式,激发学生的科学兴趣,并将实践成果固化为论文或教学案例。“课题研究不应孤立进行,而应与日常教学及教研组活动协同推进。”

王诗琦老师:课程创新——以项目式学习培育核心素养

王诗琦老师聚焦活动类课程的设计理念,指出“项目式学习”是整合学科知识与实践能力的重要途径。她以初中社团课程为例,详细介绍了如何通过“探究叶绿素含量—糖类积累—青蒿素产量”的进阶式课题设计,逐步培养学生的科研能力。她提出课程设计应遵循“i+1”原则,即任务难度略高于学生当前水平,但通过合作探究能够解决。她特别强调,“科学的分组策略、规范的实验记录和深度的错误反思,是保障课程实施效果的关键。真正的成长源于学生从失败中发现并自主解决问题的过程。”

本次分享会不仅清晰呈现了清华附中生物教研组青年教师的多元成长路径,也充分体现了教研组“老带新、新促老”的协同发展理念。通过系统梳理教学经验和共享实践成果,教研组进一步凝聚了“以研促教、以教促学”的共识,为新学期教学工作的深入开展奠定了坚实基础。教研组长刘健老师在总结中强调:“每位教师都应找准自身发展定位,或在课堂教学中深耕,或在课程研发中拓展,或在科研能力上提升。教研组将持续搭建平台,推动经验交流与梯队建设。”

未来,教研组将继续依托清华大学资源优势,持续探索生物学科育人模式的创新路径,为培养兼具科学素养与家国情怀的未来人才贡献力量!

图文:王艺 李韵涵

审核:尹粉玉 刘健

编辑:行政管理中心